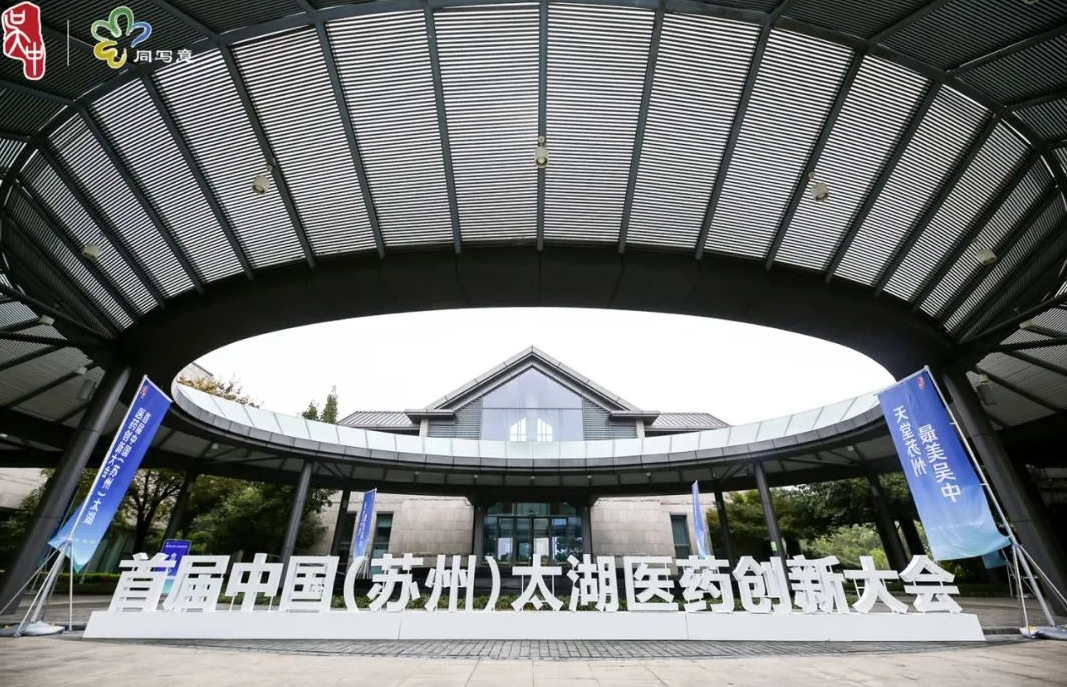

首届中国(苏州)太湖医药创新大会(第二天)

会议时间:

2021年10月13-16日

会议地点:

苏州

标签:

行业会议

热度:

67147

现场丨写意东太湖:立足国际医药视野,跻身全球创新格局

太湖何茫茫,一望渺无极。医药研发之旅,何尝不是如此?

为了直面新药开发和技术落地瓶颈,寻求产业与地方创新突破之道,昨日,一场 创新领袖峰会 在太湖之滨召开。今日,同写意精心筹备策划的首届中国 (苏州) 太湖医药创新大会如期而至。

本届大会由苏州市吴中区人民政府主办,苏州吴中经济技术开发区管委会承办,以“国际医药视野,全球创新格局”为主题,一方面展示吴中区生物医药成就,擦亮“吴中药港”名片,另一方面深刻把握国家医药政策导向和全球创新趋势,构建产业集聚发展平台。

上午,诺奖得主,美国、俄罗斯、加拿大等多国院士以及国内著名leading PI立足前沿,高屋建瓴,为近2000行业参会者带来方向性指引;下午,五个平行分论坛齐发,聚焦全球临床案例分析、Biotech前沿技术、医药BD与国际化、肝病药物及儿童药物开发等话题展开分享和讨论。

除此之外,同写意中枢神经(CNS)新药俱乐部、同写意投融资俱乐部在会上揭牌,长三角医药创新服务联盟举行成立仪式,助力吴中区生物医药的创新升级。

▽ 1

顾海东:苏州市委常委、常务副市长

苏州生物医药产业集群成功入选国家战略性新兴产业集群,在全国及全球形成了品牌效应。全市拥有超过500亿元的生物医药产业基金,为苏州的生物医药产业发展壮大提供了强力支撑。当前,苏州市正举全市之力打造“中国药谷”。希望大家把更多项目落户苏州,把更多的资源聚集苏州,与苏州及吴中携手共创生物医药产业美好未来。

▽ 2

曲凤宏:全国政协副秘书长

农工党中央专职副主席兼秘书长

期盼吴中能借此次大会东风,加深与机构的亲密合作关系,携手共创更加辉煌的生物医药产业未来,为人类生命健康作出更大的贡献。农工党将一如既往地关注医药产业发展,为中国健康事业贡献力量。

▽ 3

罗杰 . 科恩伯格:诺贝尔化学奖得主

世界顶尖科学家协会主席

Imagine what would be possible if we knew the other 99 plus percent. There is no stronger case to be made for the pursuit in parallel to biomedical innovation, also continuing fundamental studies. I think that this is well appreciated in China, and it needs always to be borne in mind and not to be forgotten, but to receive the attention that it deserves.

▽ 1

郁克铭、程增江、黄反之、姒亭佑、徐希平、王鹏等上台,共同为同写意CNS新药俱乐部、投融资俱乐部揭牌。

生物医药产业是人才、资金密集型产业。大会上,同写意设立CNS新药俱乐部、投融资俱乐部,旨在搭建资源产业载体融合发酵平台,推进产业资源的联合与共享。

▽ 2

曲凤宏、赵书贵、黄萍、吴军民、顾海东、丁立新等上台,共同启动成立长三角医药创新联盟。

创新是生物医药的基因,生物医药产业的发展离不开各种创新要素、创新平台的赋能。长三角医药创新服务联盟将构建一体化的创新生态圈,为生物医药产业发展集聚高端资源、共享高端要素,实现生物医药产业高效协同、合作共赢。

▽ 1

孙勇奎:美国国家工程院院士,原力生命科学董事长

中国创新药的历史使命

中国真正能够在临床上展示差异化价值的新药较少,在国际上的竞争力相对较弱。医药创新是要解决未满足的临床需求,中国作为全球第二大经济体,应有对人类健康做出贡献的使命感。而创新的落地,离不开资源、人才、法规环境以及地方支持。

▽ 2

谷宇:俄罗斯自然科学院院士

首都医科大学生物医学工程学院教授

“感知智能”到“认知智能”

“天鹅是白的”,如果哪一天出现一只黑天鹅,我们就觉得人的归纳出了问题。同样,人工智能要突破这一点,突破从“是”到“应该”,从普通的“是”的问题推广到价值命题的时候,就突破了人机交互,迈入人机融合。

▽ 3

卓敏:加拿大皇家科学院院士

永展医药首席科学家

可塑性脑药物开发的挑战与突破

寻找控制慢性病的药物一定要从可塑性入手,借助国内的资金和政策,还有非常棒的CRO,我们至少做了这一步。作为一个科学家应该有这种心情:坚信我们的靶点,一直把它推下去,希望通过不同地方政府和学术机构的支持合作,实现创新转化。

▽ 4

沈琳:北京大学肿瘤医院副院长

做first in class一定要胆大心细,要有强大的临床团队和转化医学的研究团队。如果我们在研发过程中发现,它确实遇到了瓶颈,那么该放手时就放手。中国生物医药迎来最好的时机,我们一定要着眼于创新,立足国内放眼全球。

▽ 5

马军:哈尔滨血液病肿瘤研究所所长

CSCO 监事会监事长

治疗的靶点选择不要同质化,比如PD-1/L1,这些靶点不要再碰了。血液肿瘤治愈的希望,并不仅是细胞药物治疗,它的4年无病生存概率只有40%左右,仍有60%要复发,所以这一定要小心。肿瘤疫苗是肿瘤治疗的新选择,肿瘤基因治疗也将是革命化的。

面向未来的中国医药创新之路

● 行业需要有一部分尖端人才做非常基础的研究。这些人不一定全部都去做市场,而是耐得住寂寞,从科学角度,从很深的机理研究方面,把这些问题弄清楚。他们是将来中国诺贝尔奖的候选人。

● 转化医学的人需要有临床和基础两方面能力,最好是一半时间做临床,一半时间做转化。还有一种可能性是,临床医生和最好的朋友、最欣赏的一些生物化学家、药理学家一起紧密合作,这样也可以做得很好。

● 中国企业到目前为止,还没有很坚实的基础研究能力,或者是投入巨大基础研究的资源。基础研究在很短的时间内转化,实际上是很困难的。对于中国制药企业来讲,现阶段从已有研究成果当中发觉一些东西做转化,依然有全球机会。

● 大家都在讲满足临床需求,但首先要知道什么是临床需求,哪些地方有临床需求,然后再说你能做到什么程度,能够做些什么。

● 我们追求first in class,但first in class如果达不到,起码在立项当时应该是best in class。如果跟着其他人后面,那你就没有前途。这些信息的披露是阶段性的,一旦项目上临床,就涉及时间、人力等成本,所以立项是非常重要的。

● 原创也不是唯一的,只要能够带来临床价值的创新,即使是me better也都有意义,因为你更安全、有效,或者患者依存性更好。创新不分高低,最重要的还是以患者为中心,以临床价值为导向。

此外,政策端的改革释放新的红利和制度空间。倘若能利用好以临床价值为导向的单臂研究,无疑有助于药物的加速上市与出海。

中国是全球肝病负担最重的国家:乙肝病毒携带者9000万人,丙肝病毒携带者1000万人,非酒精性肝病患者1.7-3.1亿人,肝硬化患者700万人……庞大的基础肝病患者,造成我国每年新增肝癌患者高达46万人。

不幸的是,除大部分丙肝患者可以治愈外,其他肝病患者仍亟需临床特效药物。肝病领域是有待深入挖掘的市场。

目前,包括腾盛博药、君圣泰、挚盟医药、中以海德等国内企业已有所布局。(本论坛由中以海德协办)基础及临床研究方面,广东省肝脏疾病研究所、吉林省肝病研究所、首都医科大学附属北京友谊医院等机构,也分别打造各自的肝病研究转化平台,推动药物研发。

合计26亿美元,这是荣昌生物首个ADC新药卖出的价格,也创下中国制药企业单品种海外授权交易的最高纪录。创新药国际化,不只是荣昌生物所考虑的,实际上也是众多国内药企面临“内卷”现实的选择。

另一方面,“引进来”依旧有其战略价值。复星医药自去年从BioNTech获得授权,基于后者专有mRNA技术平台在国内生产,如今已在香港、澳门和台湾地区产品商业化,在大陆地区也获批在即。

无论对外授权换取资金回报,还是引进管线抢占时机市场,抑或合作开最大化商业价值,医药BD是药企自研之外的另一核心竞争力所在。产业生态更加丰富的同时,项目BD所衍生的运营、专利等问题,也不可不察。

"中国医药正处于急速变革的时代。随着国内政策、资本、人才三大利好 ,一批优秀的Biotech公司涌现;而所有Big pharma都面临集采压力,管线产品青黄不接。复星医药本着RD与BD并重,如何通过BD丰富自己的产品管线成为我们的战略重点。

我们非常珍惜与在座各位的交流学习机会,希望能在不断地交流沟通中,引起共鸣。通过本次盛会,促进和新药创始人们的深度交流合作,对于双方都将是里程碑式的战略举措。我相信,复星医药将是新药创始人们立足中国、面向全球商业化的理想合作伙伴。

最后,感谢同写意的辛苦筹划,才有了今天的盛会。在这里,借着动听的音乐和良辰美酒,再次向大家致以我最真诚的感谢。"

采桑子 重阳

秋风萧瑟秋雨茫,岁岁重阳,

今又重阳,湖畔登高举目望。

一年一度写意聚,同道愈旺,

气场愈强,图指江山文激扬。

——同写意首席文化官 光头保罗

相关会议